ワイヤーフレームのレンダリング

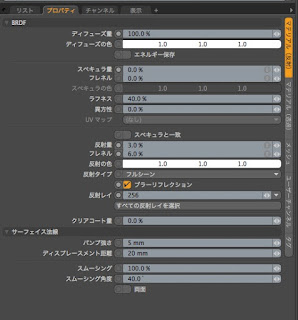

こんばんは、柳村です。 modo501で新機能として追加された、輪郭線のレンダリング。 オプションとして、セグメント境界を指定すればワイヤーフレームがレンダリングできると思いきや・・・。 期待通りの結果にはなりません。 どうにも、セグメントの分け方?がコンピュータには都合よくても、人間には都合よくないんですよね。 そこで、もうひとつのオプションのサーフェイス境界を利用して、 ワイヤーフレームのレンダリングを可能にしようと思い、スクリプトを書きました。 このスクリプトは、隣合うポリゴンのマテリアルがすべて別々のマテリアルになるように、 かつ、最小のマテリアル数でポリゴンへマテリアルを自動で割り当てるスクリプトです。 そうすると、すべてのポリゴンにサーフェイス境界ができるので、ワイヤーフレームの レンダリングが可能になります。 ○最終カラー出力のサーフェイス境界を指定してレンダリングした結果 ○シェーダーツリーの構成 連番の数値のマテリアル名(0が起点)で新たにマテリアルが追加されます。 上記画像の場合は、5パターンの組み合わせで隣合わないマテリアルが構成されました。 ○割り当てられたマテリアルの色を変えてみた結果 このように市松模様になります。 使用方法は対象となるメッシュレイヤーを選択してスクリプトを実行するのみです。 ただ、1ポリゴンずつ総当りでマテリアルを設定していきますので、 ポリゴン数が多い場合はそれなりの処理時間がかかります。 ※ポリゴンすべてにマテリアルを新たに割り当てますので、ワイヤーフレームレンダリング用に ファイルをバックアップして頂く事を、お勧めいたします。 スクリプトファイル↓ Assign _Checkered_Material.pl